一、学院概况

人工智能学院于2020年5月6日由原信息工程学院更名而来,现设有人工智能、数据科学与大数据技术、微电子科学与工程、物联网工程、电子信息工程、通信工程六个本科专业。其中,物联网工程专业为湖北省高等学校战略性新兴(支柱)产业人才培养专业,并入选湖北省普通本科高校“荆楚卓越人才”协同育人计划项目。2021年,物联网工程专业获批湖北省高校本科一流专业建设点。学院物联网工程和通信工程两个专业还在全国第三方大学评价咨询机构艾瑞深校友会网发布的“中国大学各学科门类本科专业排名”中,自2020年开始,连续六年获评为“六星级专业(中国顶尖应用型专业)。

学院持续深化教学改革,着力培养高素质应用型人才。学生就业率高,就业质量好。大批学子毕业后,或进入深圳华为技术有限公司、汇丰银行软件研发部、阿里巴巴、北京小米科技有限责任公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司等知名企业就业,或考入牛津大学、华中科技大学、电子科技大学、哈尔滨工业大学、重庆邮电大学等国内外知名大学读研。

学院还为学生构建了优质的科研创新学习平台,指导学生在全国软件设计大赛、“飞思卡尔”智能小车大赛、全国电子设计大赛、全国大学生物联网设计竞赛等各类竞赛中获得优异成绩。近三年,60余人获得国家级一、二、三等奖16项,160余人获得省级一、二、三等奖162项,在同类高校中名列前茅。

2024全国大学生物联网设计竞赛国家级一等奖

2024年全国大学生集成电路创新创业大赛华中赛区二等奖

2024年全国大学生电子设计竞赛(湖北赛区TI杯)中喜获佳绩

二、教学特色

人工智能学院(原信息工程学院)以培养学生综合实践能力为核心,以创新教育为目标,从专业方向、课程设置、实验训练、实践锻炼等方面,建立了完整的教学体系,建立了优质的实习就业基地、科研创新学习平台。

学院对接行业、企业要求,注重培养学生的实践能力,让学生通过在校扎实的理论课程学习,结合在实验室的实验实训,以及企业的实习实践锻炼,培养高水平的应用型高级专门人才。

1、面向国家需求和前沿技术,通过与高水平的创新型企业合作,大力推行满足区域经济和行业发展要求的“订单式”教育;

2、融合校企优势,合作制定前瞻务实的人才培养方案。邀请企业专家进校,为学生举办专业知识发展和前沿技术动态方面的讲座,拓展学生的专业视野。邀请企业资深工程师为学生授课辅导,手把手地教学生设计系统、调试程序、查看分析实验数据,培养学生的实践动手能力;

3、学生进入企业实践、实习,安排学生进入合作企业进行各类的实践、实习,包括大一阶段的企业认知实习,大二阶段的课程综合实习,大四阶段的专业实习。不同的实习阶段,学院与合作企业深入沟通,结合实习的特点,安排最合适的实践、实习方案,企业也结合学院的需求,为学生定制了不同的参观、实验、顶岗实习的方案,并安排专业的企业工程师深入指导。

4、教师进入高校进修,进入企业学习,打造一支技术过硬的“双师”素质教师队伍。

三、教学条件优良

人工智能学院教学基础设施优良,截至2024年底,建有网络工程实验室、融合通信实验室、软件工程实验室、物联网工程实基础验室、物联网综合实训室、高频电子线路实验室、汽车电子实验室、微电子综合实验室、智能语音图像处理实验室、大数据实验室、人工智能综合实训室等26个实验室。实验室总面积2670.5平米,总价值16737284.02元。

人工智能综合实训室

物联网综合实训实验室

数据科学实验室

网络通信实验室

同时,与北京华清远见科技发展有限公司、武汉科云信息技术有限公司、武汉软帝数智科技有限公司、武汉朗宇智能科技有限公司等企业合作,建立了16个教学实习基地,为学生提供了良好的实践教学平台。

微电子科学与工程专业学生在长江存储科技有限责任公司开展专业认知实习

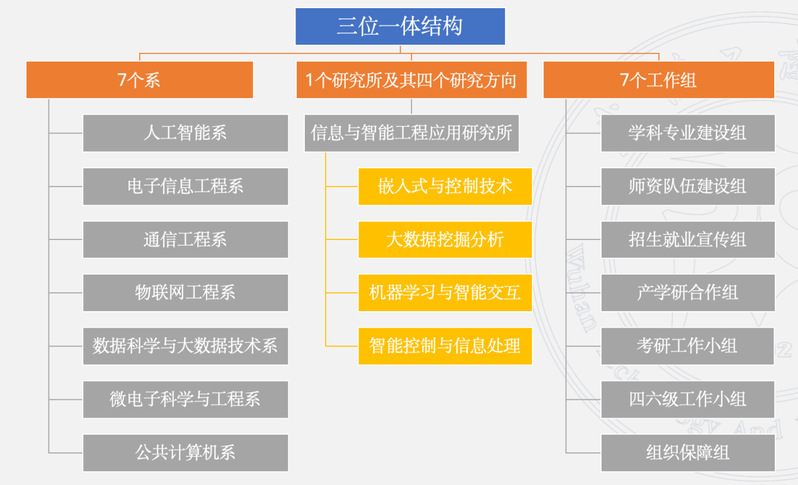

四、学院工作治理“三位一体”结构

五、师资力量雄厚

学院坚持“人才强校”战略,注重师德师风建设,通过引育并举,优化师资队伍结构;实施青年教师导师制、科研团队制,借助培训、教学竞赛、项目研发等提升教学科研能力,提高双师比例;实施“工商学者计划”,培养骨干教师;资助教师海内外访学提升视野格局;推动教师深入企业挂职锻炼,丰富教师行业经验;大力实施教师素质提升计划,注重对青年教师的培养,已逐步形成了一支德才兼备、理论基础深厚、实践技能卓越、富有活力、水平高、特色强的高水平师资队伍。

学院现有专任教师67人,其中高级职称教师22人,占32.84%,博士、硕士教师67人,占100%,“双师型”教师26人,占40.63%,获评湖北省“青年教学能手”1人,湖北省“高校优秀共产党员”1人,学校“首席教授”1人,“师德师风先进个人”2人。

学院成立了信息与智能工程应用研究所,以“创新研究、服务教学、提高质量、突出特色”为工作指导思想,搭建为教师发展赋能的工作平台,组建教科研团队,发挥科研团队的辐射、指导作用,以点带面,学院教师“全员、全过程”开展教科研活动。近五年来,学院获批省厅级项目20余项,学院教师在国内外公开发表学术论文200余篇,授权专利及软件著作权60余项,专著6部,到账经费1000余万。

近年来,学院教师获省级一流本科课程5门,省级教学团队1个,省级优秀中青年科技创新团队2个,省级教学成果奖二等奖1项,省级教学成果奖三等奖1项,校级教学成果奖2项,出版教材7部,省部级教学和科研16项。

应时—教授、院长

应时,教授,院长,博士生导师,武汉大学二级教授,博士生导师。中国计算机学会杰出会员。主要从事计算机软件方面的科研、教学,以及应用软件开发工作。主要的研究领域有:云计算与云服务软件、基于Al的大型复杂软件系统智能化运维管理、大数据与大模型技术、智能计算和优化算法等。作为项目主持人,主持国家重点研发计划项目、国家863项目、国家自然科学基金面上项目、国家教育部科学技术重点项目、湖北省青年杰出人才基金项目、武汉市青年科技晨光计划项目等科研项目。此外,还主持并完成了多个应用型开发项目。已在包括IEEE TSE、IEEE TPDS、ACM ISSTA、 ACM TKDD、 InformationSciences、中国科学:信息科学、软件学报、电子学报等计算机软件领域的顶级期刊和顶级会议上,发表学术论文200多篇。获得国家发明专利16项,获得国家科技进步二等奖1项、湖北省科技进步一等奖3项。

薛莲—教授

薛莲,教授,云顶4008集团官网人工智能学院全国大学生“恩智浦”杯智能汽车竞赛的竞赛负责人,人工智能学院蓝桥杯大赛(电子类)竞赛负责人,人工智能学院考研辅导总教练。主持省级一流课程《信号与系统》;主持完成湖北省教育科学规划项目一项;主持教育部高等教育司产学合作协同育人项目一项。荣获湖北省第五届高校青年教师教学竞赛获工科组二等奖,被湖北省总工会授予“湖北省青年教学能手”称号;多次指导学生参加“TI”杯湖北省大学生电子设计竞赛及全国大学生“恩智浦”杯智能汽车竞赛,获得多项奖项。

张婷—副教授、副院长

张婷,副教授,副院长,现在主要负责学院教学管理工作,并协助院长做好其他院务工作。主要研究方向为:智能软件工程、大数据分析与处理。主要讲授数据挖掘技术、Web应用开发、软件工程等课程。从教十几年来,主持或参与多项省级、校级教科研项目,在国内外权威期刊上公开发表教科研论文20余篇,学术专著1部,授权软件著作权3项,实用新型专利2项。

彭敏—副教授、副院长

彭敏,副教授,副院长,双师型教师,主持多项国家级、省部级科研项目,指导学生获得第九届全国大学生“飞思卡尔”杯智能汽车竞赛华南赛区电磁组三等奖。

李凤麟—副教授

李凤麟,副教授,双师型教师,获得“一种可穿戴智能设备及智能救援系统”等多项专利,主编参编《计算机算法的实践研究》等专著和教材8部。

王瑞瑛—副教授

王瑞瑛,副教授,主持参与多项科研项目,在国内外期刊发表多篇论文,在第十五届全国多媒体课件大赛中《数字逻辑电路》获得了理工组第三名。

罗艳玲—副教授

罗艳玲,副教授,主持教育部高等教育司产学合作协同育人项目等科研项目,主持《数据结构与算法》核心课程建设。

曾鹤琼—副教授

曾鹤琼,副教授,双师型教师,主持参与多项教科研项目,在国内外期刊发表多篇论文,指导学生在全国大学生电子设计竞赛等学科竞赛中屡获佳绩。